«Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу»

Завершил свою работу на орбите первый спутник Вышки. Более 35 тыс. часов безаварийной работы, 1 млрд км (24 600 витков вокруг Земли), сотни полноформатных сцен земной поверхности площадью 320 тыс. кв. км. «Вышка.Главное» рассказывает о результатах спутниковой миссии и планах на ближайшее будущее.

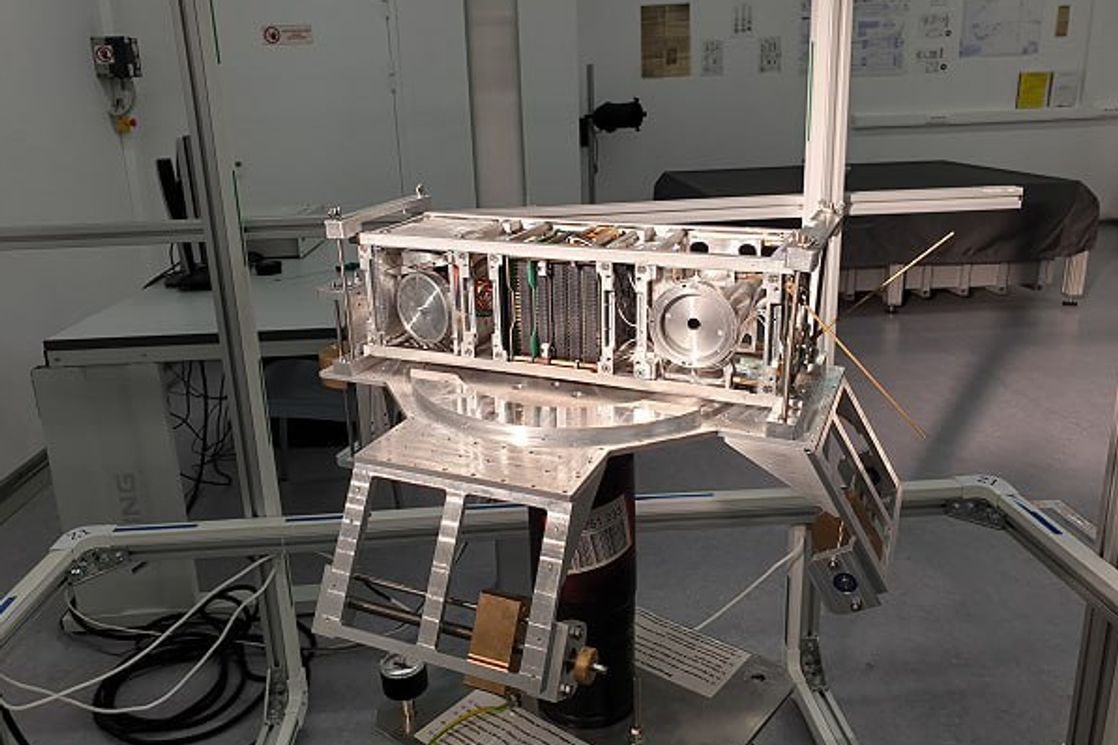

Спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE — первые университетские кубсаты НИУ ВШЭ и образовательного центра «Сириус». Уже утром в глобальном каталоге SatNOGS оба аппарата получили метку Decayed, что официально говорит о завершении четырехлетней орбитальной миссии, которая продлилась втрое дольше их формальной гарантии в один год и почти вдвое перекрыла статистически надежный рубеж для стандартных CubeSat-платформ.

Стартовав 22 марта 2021 года на коммерческом рейсе «Союза-2.1а» с блоком «Фрегат», пара трехюнитовых спутников вышла на солнечно-синхронную орбиту около 550 км высотой вместе с еще тремя десятками попутчиков. Первоначальный расчетный ресурс платформы OrbiCraft-Pro — 12 месяцев активной работы — был выбран именно как компромисс между стоимостью и статистикой: по отраслевым оценкам, вероятность сохранения работоспособности классического CubeSat спустя год после запуска не превышает 60%. Тем более впечатляющим выглядит финальный счет: четырехлетний безотказный марафон длиной около 1 млрд км (24 600 витков), что эквивалентно нескольким десяткам рейсов Земля — Марс туда-обратно. Финальное снижение орбиты началось в апреле — мае 2025-го, когда перигей обоих аппаратов опустился ниже 200 км; расчетные модели показывали линейный рост аэродинамического сопротивления.

Главную научную программу обеспечила первая в мире плоская гармоническая дифракционная линза диаметром 10 мм, встроенная в 3D-печатный металлический корпус камеры. Серия калибровочных съемок доказала, что ультратонкая оптика выдает изображение сопоставимой с классическими стеклянными схемами резкости; результаты описаны в статье Remote Sensing, 14 (9): 2230 (2022). Всего пара спутников собрала более 320 полноформатных сцен земной поверхности, от ячеистых облаков Баренцева моря до весеннего паводка на Волге, суммарной площадью свыше 300 тыс. кв. км — именно эту отметку команда НИУ ВШЭ фиксировала на трехлетнем рубеже миссии.

Надежность бортовой электроники превзошла даже оптимистичные прогнозы: совокупная наработка критичных модулей превысила 35 тыс. часов без единого аварийного перезапуска. Важную роль здесь сыграла выбранная концепция прозрачного канала — радиолюбительский формат AX.25 в диапазоне UHF. Благодаря этому только сеть наземных станций SatNOGS успела принять и расшифровать свыше 4 тыс. сеансов (тройка лидеров-наблюдателей выходила в эфир практически ежедневно до самого падения), а каждая успешно декодированная посылка в режиме реального времени появлялась в открытом API SatNOGS.

Миссия стала и яркой образовательной площадкой: за четыре года через смены Центра управления полетами МИЭМ прошло больше 15 студентов, а школьники «Сириуса» впервые получили возможность планировать настоящие орбитальные эксперименты — от составления суточных графиков связи до обработки полученной телеметрии. Именно этот опыт породил идею ежегодных запусков: в 2022 и 2023 годах на орбиту ушли CubeSX-HSE-2 и CubeSX-HSE-3, уже с новыми полезными нагрузками и усовершенствованными модулями.

Таким образом, CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE закрыли все заявленные задачи: продемонстрировали работоспособность сверхлегкой дифракционной оптики, собрали сотни ценных снимков, стали витриной открытых данных для любителей и профессионалов и, главное, подготовили новое поколение инженеров малых космических аппаратов. Кубсаты расплавились в плазменной шапке на высоте порядка 80 км, но код, данные и накопленный опыт уже перешли в руки очередных участников программы Space-π, для которых четырехлетний рекорд первых университетских спутников служит теперь планкой, а не недостижимой мечтой.

На орбите тем временем продолжает работу CubeSX-HSE-3, запущенный в июне 2023-го: он ежедневно передает тысячи сообщений, а его телеметрия подтверждает штатную работу бортовой электроники, солнечные панели стабильно заряжают аккумуляторные батареи.

В четвертом квартале 2025 года на солнечно-синхронную орбиту планируется отправить новый спутник, а в 2026-м ожидается запуск шестого спутника, ориентированный на эксперименты с новыми материалами. Таким образом, будет утроен объем научных данных.

Дмитрий Абрамешин

Руководитель Центра управления полетами, ведущий инженер УИЛ ФБКАиС МИЭМ НИУ ВШЭ Дмитрий Абрамешин отметил: «Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу продолжительное время. CubeSX-HSE-3 уже пополняет архив свежими данными, а аппараты, которые мы планируем вывести в 2025 и 2026 годах, получат бортовую обработку данных и докажут, что даже кубсат способен стать полноценной орбитальной лабораторией».

Вам также может быть интересно:

«Сегодня мы живем в эпохе “рутинной новизны”»

В НИУ ВШЭ продолжается реализация стратегического технологического проекта (СТП) «Национальный центр социально-экономического и научно-технологического прогнозирования». Новостная служба «Вышка.Главное» рассказывает о том, как в систему прогнозирования вписываются культура и общественные ценности и как на них влияет искусственный интеллект.

НИУ ВШЭ представил новый инструмент для оценки потенциальных рисков для территорий

В Высшей школе экономики прошла презентация доклада по финансовым решениям для климатической адаптации в России. Учитывая, что, по оценкам, каждый градус повышения среднегодовой температуры может привести к негативному эффекту в размере до 3 трлн рублей ежегодно, меры по адаптации сейчас необходимы, считают эксперты. На презентации ученые НИУ ВШЭ представили цифровой инструмент, который позволяет построить климатический риск-профиль территорий.

НИУ ВШЭ представил рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата

В докладе Высшей школы экономики оценены шесть ключевых климатических рисков для страны: деградация вечной мерзлоты, лесные пожары, засухи, волны тепла, экстремальные осадки и водный стресс. Рейтинг позволяет оценить риски для каждого конкретного региона и скорректировать планы адаптации.

Лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков русского жестового языка

Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды. Результаты работы опубликованы в сборнике “The Routledge Handbook of Sign Language Translation and Interpreting”.

Вышка запустила международный проект по изучению русского языка как иностранного

В середине октября состоялось торжественное открытие Международного образовательного онлайн-клуба по русскому языку как иностранному и русской культуре Школы иностранных языков ВШЭ. Проект GLAGOL’ объединил участников из 20 стран — иностранных студентов и преподавателей 10 факультетов Вышки, а также свыше 10 российских и зарубежных вузов.

ВШЭ наметила образ городов будущего

В ближайшие десятилетия муниципалитеты изменятся и станут пространствами здоровья, идентичности и цифровых решений. Ключевые тенденции городской трансформации обозначила проректор НИУ ВШЭ Вероника Минина, выступив в рамках Международного муниципального форума БРИКС — 2025. Также в рамках форума декан факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев представил природно-климатические проекты ученых университета.

Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики

Мировая лингвистика сегодня переживает «многоязычную революцию»: эпоха англоязычного доминирования в когнитивных науках подходит к концу, все чаще исследователи изучают многообразие языков мира. Более того, мультилингвизм из экзотики становится нормой, что кардинально меняет представления о когнитивных возможностях человека. В Вышке обсудили будущее развитие экспериментальной лингвистики.

Ученые НИУ ВШЭ создали среду для моделирования подключенного и беспилотного транспорта

Разработка группы исследователей и студентов во главе с преподавателем департамента компьютерной инженерии МИЭМ ВШЭ Виталием Степанянцем, реализуемая в Учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования МИЭМ ВШЭ под руководством Александра Романова и Александра Американова, впервые в мире позволяет одновременно учитывать детальное моделирование восприятия окружающей среды беспилотным транспортом и распространения сигналов подключенного транспорта. На сегодняшний день среда не имеет аналогов среди программ такого рода с открытым кодом.

«Развернуть обсуждение политики в области высшего образования в доказательное русло»

29 октября в НИУ ВШЭ открылась XVI Международная конференция исследователей высшего образования (ИВО) на тему «Высшее образование: между частным и общественным благом». Для участия в конференции зарегистрировались более 600 человек из 32 регионов России и семи зарубежных стран, поступило рекордное число заявок на выступления с докладами — 242, из которых было принято 88.

Облака ближе, чем кажется: итоги форсайт-сессии iFORA

Интеллектуализация управления, синергия с ИИ и переход к микрооблакам — такими будут главные тренды цифровой экономики в ближайшее десятилетие. На форсайт-сессии в НИУ ВШЭ ведущие эксперты в сфере облачных технологий обсудили их эволюцию до 2040 года — от интеллектуализации процессов до идей о переносе хранилищ в космос, чтобы минимизировать экологический ущерб планете.